Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия – органоспецифическое прогрессирующее поражение мягких тканей орбиты и глаза, развивающееся на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы. Течение эндокринной офтальмопатии характеризуется экзофтальмом, диплопией, отечностью и воспалением тканей глаза, ограничением подвижности глазных яблок, изменениями роговицы, ДЗН, внутриглазной гипертензией. Диагностика эндокринной офтальмопатии требует проведения офтальмологического обследования (экзофтальмометрии, биомикроскопии, КТ орбиты) ; исследования состояния иммунной системы (определение уровня Ig, Ат к ТГ, Ат к ТПО, антиядерных антител и др.), эндокринологического обследования (Т4 св., Т3 св., УЗИ щитовидной железы, пункционной биопсии). Лечение эндокринной офтальмопатии направлено на достижение эутиреоидного состояния; может включать медикаментозную терапию или удаление щитовидной железы.

Общие сведения

Эндокринная офтальмопатия (тиреоидная офтальмопатия, офтальмопатия Грейвса, аутоиммунная офтальмопатия) – аутоиммунный процесс, протекающий со специфическим поражением ретробульбарных тканей и сопровождающийся экзофтальмом и офтальмоплегией различной степени выраженности. Впервые заболевание было подробно описано К. Грейвсом в 1776 г.

Эндокринная офтальмопатия — проблема, представляющая клинический интерес для эндокринологии и офтальмологии. Эндокринной офтальмопатией страдает примерно 2 % всего населения, при этом среди женщин заболевание развивается в 5-8 раз чаще, чем среди мужчин. Возрастная динамика характеризуется двумя пиками манифестации офтальмопатии Грейвса – в 40-45 лет и 60-65 лет. Эндокринная офтальмопатия также может развиваться в детском возрасте, чаще у девочек первого и второго десятилетия жизни.

Причины эндокринной офтальмопатии

Эндокринная офтальмопатия возникает на фоне первичных аутоиммунных процессов в щитовидной железе. Глазная симптоматика может появиться одновременно с клиникой поражения щитовидной железы, предшествовать ей или развиваться в отдаленные сроки (в среднем через 3-8 лет). Эндокринная офтальмопатия может сопутствовать тиреотоксикозу (60-90%), гипотиреозу (0,8-15%), аутоиммунному тиреоидиту (3,3%), эутиреоидному статусу (5,8-25%).

Факторы, инициирующие эндокринную офтальмопатию, до сих пор окончательно не выяснены. В роли пусковых механизмов могут выступать респираторные инфекции, малые дозы радиации, инсоляция, курение, соли тяжелых металлов, стресс, аутоиммунные заболевания (сахарный диабет и пр.), вызывающие специфический иммунный ответ. Отмечена ассоциация эндокринной офтальмопатии с некоторыми антигенами HLA-системы: HLA-DR3, HLA-DR4, HLA-B8. Мягкие формы эндокринной офтальмопатии чаще встречаются среди лиц молодого возраста, тяжелые формы заболевания характерны для пожилых людей.

Предполагается, что вследствие спонтанной мутации Т-лимфоциты начинают взаимодействовать с рецепторами мембран клеток глазных мышц и вызывают в них специфические изменения. Аутоиммунная реакция Т-лимфоцитов и клеток-мишеней сопровождается высвобождением цитокинов (интерлейкина, фактора некроза опухолей, γ-интерферона, трансформирующего фактора роста b, фактора роста тромбоцитов, инсулиноподобного фактора роста 1), которые индуцируют пролиферацию фибробластов, образование коллагена и выработку гликозаминогликанов. Последние, в свою очередь, способствуют связыванию воды, развитию отека и увеличению объема ретробульбарной клетчатки. Отек и инфильтрация тканей орбиты со временем сменяются фиброзированием, в результате чего экзофтальм становится необратимым.

Классификация эндокринной офтальмопатии

В развитии эндокринной офтальмопатии выделяют фазу воспалительной экссудации, фазу инфильтрации, которая сменяется фазой пролиферации и фиброза. С учетом выраженности глазной симптоматики выделяют три формы эндокринной офтальмопатии: тиреотоксический зкзофтальм, отечный экзофтальм и эндокринную миопатию. Тиреотоксический зкзофтальм характеризуется незначительной истинной или ложной протрузией глазных яблок, ретракцией верхнего века, отставанием века при опускании глаз, тремором закрытых век, блеском глаз, недостаточностью конвергенции.

Об отечном экзофтальме говорят при выстоянии глазных яблок на 25–30 мм, выраженном двустороннем отеке периорбитальных тканей, диплопии, резкой ограниченности подвижности глазных яблок. Дальнейшее прогрессирование эндокринной офтальмопатии сопровождается полной офтальмоплегией, несмыканием глазных щелей, хемозом конъюнктивы, язвами роговицы, застойными явлениями на глазном дне, болями в орбите, венозным стазом. В клиническом течении отечного экзофтальма выделяют фазы компенсации, субкомпенсации и декомпенсации.

При эндокринной миопатии имеет место слабость чаще прямых глазодвигательных мышц, приводящая к диплопии, невозможности отведения глаз кнаружи и кверху, косоглазию, отклонению глазного яблока книзу. Вследствие гипертрофии глазодвигательных мышц прогрессирующе нарастает их коллагеновая дегенерация.

Для обозначения выраженности эндокринной офтальмопатии в России обычно используются классификация В. Г. Баранова, согласно которой выделяют 3 степени эндокринной офтальмопатии. Критериями эндокринной офтальмопатии 1 степени служат: невыраженный экзофтальм (15,9 мм), умеренная отечность век. Ткани конъюнктивы при этом интактны, функция глазодвигательных мышц не нарушена. Эндокринная офтальмопатия 2 степени характеризуется умеренно выраженным экзофтальмом (17,9 мм), значительным отеком век, выраженным отеком конъюнктивы, периодическим двоением. При эндокринной офтальмопатии 3 степени выявляются выраженные признаки экзофтальма (20,8 мм и более), диплопия стойкого характера, невозможность полного смыкания век, изъязвление роговицы, явления атрофии зрительного нерва.

Симптомы эндокринной офтальмопатии

К ранним клиническим проявлениям эндокринной офтальмопатии относятся преходящие ощущения «песка» и давления в глазах, слезотечение либо сухость глаз, светобоязнь, отечность периорбитальной области. В дальнейшем развивается экзофтальм, который вначале носит асимметричный или односторонний характер.

На стадии развернутых клинических проявлений названные симптомы эндокринной офтальмопатии становятся постоянными; к ним добавляется заметное увеличение выстояния глазных яблок, инъекция конъюнктивы и склеры, припухлость век, диплопия, головные боли. Невозможность полного смыкания век приводит к образованию язв роговицы, развитию конъюнктивита и иридоциклита. Воспалительная инфильтрация слезной железы усугубляется синдромом сухого глаза.

При выраженном экзофтальме может возникать компрессия зрительного нерва, приводящая к его последующей атрофии. Экзофтальм при эндокринной офтальмопатии следует дифференцировать с псевдоэкзофтальмом, наблюдаемым при высокой степени близорукости, орбитальном целлюлите (флегмоне глазницы), опухолях (гемангиомах и саркомах орбиты, менингиомах и др.).

Механическое ограничение подвижности глазных яблок приводит к увеличению внутриглазного давления и развитию, так называемой, псевдоглаукомы; в некоторых случаях развивается окклюзия вен сетчатки. Вовлечение глазных мышц нередко сопровождается развитием косоглазия.

Диагностика эндокринной офтальмопатии

Диагностический алгоритм при эндокринной офтальмопатии предполагает обследование пациента эндокринологом и офтальмологом с выполнением комплекса инструментальных и лабораторных процедур. Эндокринологическое обследование направлено на уточнение функции щитовидной железы и включает исследование тиреоидных гормонов (свободных Т4 и Т3), антител к ткани щитовидной железы (Ат к тиреоглобулину и Ат к тиреопероксидазе), проведение УЗИ щитовидной железы. В случае выявления узлов щитовидной железы диаметром более 1 см, показано выполнение пункционной биопсии.

Офтальмологическое обследование при эндокринной офтальмопатии преследует цель уточнения зрительной функции и визуализации структур орбиты. Функциональный блок включает визометрию, периметрию, исследование конвергенции, электрофизиологические исследования. Биометрические исследования глаза (экзофтальмометрия, измерение угла косоглазия) позволяют определить высоту выстояния и степень отклонения глазных яблок.

Для исключения развития нейропатии зрительного нерва производится осмотр глазного дна (офтальмоскопию) ; с целью оценки состояния структур глаза – биомикроскопия; для выявления внутриглазной гипертензии выполняется тонометрия. Методы визуализации (УЗИ, МРТ, КТ орбит) позволяют дифференцировать эндокринную офтальмопатию от опухолей ретробульбарной клетчатки.

При эндокринной офтальмопатии чрезвычайно важным представляется обследование иммунной системы больного. Изменения клеточного и гуморального иммунитета при эндокринной офтальмопатии характеризуется снижением числа CD3+ T-лимфоцитов, изменением соотношения CD3+ и лимфоцитов, уменьшением количества CD8+T-cynpeccopoв; возрастанием уровня IgG, антиядерных антител; повышением титра Ат к ТГ, ТПО, АМАb (глазным мышцам), второму коллоидному антигену. По показаниям выполняется биопсия пораженных глазодвигательных мышц.

Лечение эндокринной офтальмопатии

Лечебная тактика определяется стадией эндокринной офтальмопатии, степенью нарушения функции щитовидной железы и обратимостью патологических изменений. Все варианты лечения направлены на достижение эутиреоидного состояния. Патогенетическая иммуносупрессивная терапия эндокринной офтальмопатии включает назначение глюкокортикоидов (преднизолон), оказывающих противоотечное, противовоспалительное и иммуносупрессивное действие. Кортикостероиды применяются внутрь и в виде ретробульбарных инъекций.

При угрозе потери зрения проводится пульс-терапия метилпреднизолоном, рентгенотерапия орбит. Использование глюкокортикоидов противопоказано при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите, тромбофлебитах, артериальной гипертензии, нарушении свертываемости крови, психических и онкологических заболеваниях. Методами, дополняющими иммуносупрессивную терапию, служат плазмаферез, гемосорбция, иммуносорбция, криоаферез. При наличии нарушений функции щитовидной железы проводится ее коррекция тиростатиками (при тиреотоксикозе) или тиреоидными гормонами (при гипотиреозе). При невозможности стабилизации функции щитовидной железы может потребоваться выполнение тиреоидэктомии с последующей ЗГТ.

Симптоматическая терапия при эндокринной офтальмопатии направлена на нормализацию метаболических процессов в тканях и нервно-мышечной передачи. В этих целях назначаются инъекции актовегина, прозерина, инстилляции капель, закладывание мазей и гелей, прием витаминов А и Е. Из методов физиотерапии при эндокринной офтальмопатии используется электрофорез с лидазой или алоэ, магнитотерапия на область орбит.

Возможное хирургическое лечение эндокринной офтальмопатии включает три типа офтальмологических операций: декомпрессия орбиты, операции на глазодвигательных мышцах, операции на веках. Декомпрессия орбиты направлена на увеличение объема глазницы и показана при прогрессирующей нейропатии зрительного нерва, выраженном экзофтальме, изъязвлениях роговицы, подвывихе глазного яблока и др. ситуациях. Декомпрессия орбиты (орбитотомия) достигается путем резекции одной или нескольких ее стенок, удаления ретробульбарной клетчатки.

Оперативные вмешательства на глазодвигательных мышцах показаны при развитии стойкой болезненной диплопии, паралитического косоглазия, если его не удается скорригировать призматическими очками. Операции на веках представляют большую группу разнообразных пластических и функциональных вмешательств, выбор которых диктуется развившимся нарушением (ретракцией, спастическим заворотом, лагофтальмом, пролапсом слезной железы, грыжей с выпадением орбитальной клетчатки и пр.).

Прогноз эндокринной офтальмопатии

В 1-2 % случаев наблюдается особо тяжелое течение эндокринной офтальмопатии, приводящее к тяжелым зрительным осложнениям или остаточным явлениям. Своевременное медицинское вмешательство позволяет добиться индуцированной ремиссии и избежать тяжелых последствий заболевания. Результатом терапии у 30% больных служит клиническое улучшение, у 60% — стабилизация течения эндокринной офтальмопатии, у 10% — дальнейшее прогрессирование заболевания.

Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия (тиреоидная офтальмопатия, офтальмопатия Грейвса, аутоиммунная офтальмопатия) – аутоиммунный процесс, протекающий со специфическим поражением ретробульбарных тканей и сопровождающийся экзофтальмом и офтальмоплегией различной степени выраженности.

Впервые заболевание было подробно описано К. Грейвсом в 1776 г.

Эндокринная офтальмопатия — проблема, представляющая клинический интерес для эндокринологии и офтальмологии. Эндокринной офтальмопатией страдает примерно 2 % всего населения, при этом среди женщин заболевание развивается в 5-8 раз чаще, чем среди мужчин. Возрастная динамика характеризуется двумя пиками манифестации офтальмопатии Грейвса – в 40-45 лет и 60-65 лет. Эндокринная офтальмопатия также может развиваться в детском возрасте, чаще у девочек первого и второго десятилетия жизни.

Эндокринная офтальмопатия возникает на фоне первичных аутоиммунных процессов в щитовидной железе. Глазная симптоматика может появиться одновременно с клиникой поражения щитовидной железы, предшествовать ей или развиваться в отдаленные сроки (в среднем через 3-8 лет).

Эндокринная офтальмопатия может сопутствоватьтиреотоксикозу (60-90%), гипотиреозу (0,8-15%), аутоиммунному тиреоидиту (3,3%), эутиреоидному статусу (5,8-25%).

Читать еще: ГиперпролактинемияФакторы, инициирующие эндокринную офтальмопатию, до сих пор окончательно не выяснены. В роли пусковых механизмов могут выступать респираторные инфекции, малые дозы радиации, инсоляция, курение, соли тяжелых металлов, стресс, аутоиммунные заболевания (сахарный диабет и пр.), вызывающие специфический иммунный ответ.

Отмечена ассоциация эндокринной офтальмопатии с некоторыми антигенами HLA-системы: HLA-DR3, HLA-DR4, HLA-B8. Мягкие формы эндокринной офтальмопатии чаще встречаются среди лиц молодого возраста, тяжелые формы заболевания характерны для пожилых людей.

Вопрос о первичной мишени иммунного ответа до настоящего времени не решен.

Большинство исследователей считают, что ретробульбарная клетчатка является первоначальной антигенной мишенью при ЭОП. Именно на перимизиальных фибробластах, эндотелии сосудов жировой ткани, а не на экстраокулярных миоцитах была обнаружена экспрессия маркеров ЭОП (теплошоковых протеинов 72 кД, HLA-DR-антигенов, межклеточных молекул адгезии ICAM-1, молекул эндотелиальной адгезии лимфоцитов). Образование адгезирующих молекул, экспрессия HLA-DR приводят к инфильтрации ретробульбарных тканей иммуноцитами и запуску иммунных реакций.

Причины избирательного поражения мягких тканей орбиты, возможно, кроются в следующем. Не исключено, что фибробласты орбиты имеют собственные антигенные детерминанты, которые и распознает иммунная система. Предполагается, что фибробласты орбиты (преадипоциты), в отличие от фибробластов других локализаций, способны к дифференцировке в адипоциты in vitro.

Эндокринная офтальмопатия аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологическими изменениями в мягких тканях орбиты с вторичным вовлечением глаза. В настоящее время существуют две теории патогенеза ЭОП.

Согласно одной из них, в качестве возможного механизма рассматривают перекрестное реагирование антител к щитовидной железе с тканями орбиты, наиболее часто встречающееся при диффузном токсическом зобе (ДТЗ). На это указывает частое сочетание (в 70% случаев) ЭОП и ДТЗ и частое одновременное их развитие, уменьшение выраженности глазных симптомов при достижении эутиреоза. У больных с ДТЗ и ЭОП отмечается высокий титр антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ), который снижается на фоне тиреостатической терапии.

По мнению других авторов, ЭОП самостоятельное аутоиммунное заболевание с преимущественным поражением ретробульбарных тканей. В 51% случаев при ЭОП не выявляется дисфункции щитовидной железы.

При ЭОП выявляются антитела к мембранам глазодвигательных мышц (с молекулярной массой 35 и 64 кД; антитела, стимулирующие рост миобластов), фибробластам и орбитальной клетчатке. Причем антитела к глазодвигательным мышцам выявляются не у всех больных, в то время как антитела к орбитальной клетчатке можно считать маркером ЭОП.

Под действием пусковых механизмов, возможно, вирусной или бактериальной инфекции (ретровирусы, Yersenia enterocolitica), токсинов, курения, радиации, стресса у генетически предрасположенных лиц в мягких тканях орбиты экспрессируются аутоантигены. При ЭОП имеется антигенспецифический дефект Т-супрессоров. Это делает возможным выживание и размножение клонов Т-хелперов, направленных против аутоантигенов щитовидной железы и мягких тканей орбиты. В ответ на появление аутоантигенов Т-лимфоциты и макрофаги, инфильтрируя ткани орбиты, высвобождают цитокины.

Цитокины индуцируют образование молекул основного комплекса гистосовместимости II класса, теплошоковых протеинов и адгезивных молекул. Цитокины стимулируют пролиферацию ретробульбарных фибробластов, выработку коллагена и гликозаминогликанов (ГАГ). ГАГ с белками образуют протеогликаны, способные связывать воду и вызывать отек мягких тканей орбиты.

При гипертиреозе дефект иммунологического контроля усугубляется: при декомпенсированном ДТЗ уменьшается количество Т-супрессоров. При ДТЗ снижается также активность естественных киллеров, что приводит к синтезу аутоантител В-клетками и запуску аутоиммунных реакций.

Развитие ЭОП при гипотиреозе можно объяснить следующим образом. В норме трийодтиронин (Т3) ингибирует синтез ГАГ. При гипотиреозе в связи с дефицитом Т3 ингибирующий эффект уменьшается. Кроме того, высокий уровень ТТГ приводит к увеличению экспресии HLA-DR на тиреоцитах, что усиливает патологический процесс в орбитах.

Отек и инфильтрация тканей орбиты со временем сменяются фиброзированием, в результате чего экзофтальм становится необратимым.

Классификация

В развитии эндокринной офтальмопатии выделяют фазу воспалительной экссудации, фазу инфильтрации, которая сменяется фазой пролиферации и фиброза.

С учетом выраженности глазной симптоматики выделяют три самостоятельные формы, которые могут переходить друг в друга либо быть изолированными

-

Тиреотоксический экзофтальм может носить односторонний или двусторонний характер, чаще всего возникает у женщин и характеризуется повышенной раздражительностью, нарушением сна, чувством жара. Пациенты жалуются на дрожание рук, учащенное сердцебиение.

Глазная щель у таких больных распахнута, хотя экзофтальма при этом нет, либо он не превышает 2 мм . Увеличение глазной щели происходит за счет ретракции верхнего века (мышца Мюллера средний пучок леватора верхнего века находится в состоянии спазма). При тиреотоксическом экзофтальме больные редко мигают, характерен пристальный взгляд. Могут быть обнаружены и другие микросимптомы: симптом Грефе (при взгляде книзу появляется отставание верхнего века и обнажается полоска склеры над верхним лимбом), нежный тремор век при их смыкании, но веки смыкаются полностью. Объем движений экстраокулярных мышц не нарушен, глазное дно остается нормальным, функции глаза не страдают. Репозиция глаза не затруднена. Использование инструментальных методов исследования, включая компьютерную томографию и ядерно-магнитный резонанс, доказывает отсутствие изменений в мягких тканях орбиты. Описанные симптомы исчезают на фоне медикаментозной коррекции дисфункции щитовидной железы.

Отечный экзофтальм часто развивается на обоих глаза, но не всегда синхронно. Начало заболевания обозначается частичным опущением верхнего века в утренний период с восстановлением глазной щели к вечеру. Болеют мужчины и женщины с одинаковой частотой. Процесс, как правило, двусторонний, но поражение обоих глаз чаще происходит разновременно, интервал иногда составляет несколько месяцев.

Начало патологического процесса знаменуется частичным интермиттирующим птозом: верхнее веко по утрам несколько опускается, к вечеру оно занимает нормальное положение, но при этом сохраняется тремор закрытых век. Глазная щель на этой стадии закрывается полностью. В дальнейшем частичный птоз быстро переходит в стойкую ретракцию верхнего века. В механизме ретракции принимают участие три фактора: спазм мышцы Мюллера (на первом этапе), который может быть кратковременным, а затем становится постоянным; постоянный спазм мышцы Мюллера приводит к повышению тонуса верхней прямой мышцы и леватора; длительный повышенный мышечный тонус вызывает возникновение контрактуры в мюллеровской и верхней прямой мышцах. В этот период развивается стационарный экзофтальм. Иногда появлению экзофтальма предшествует мучительная диплопия, обычно с вертикальным компонентом, так как первоначально страдает нижняя прямая мышца. Описанная картина представляет собой компенсированную стадию процесса. Появление белого хемоза у наружного угла глазной щели и вдоль нижнего века, а также возникновение невоспалительного отека периорбитальных тканей и внутриглазной гипертензии характеризуют собой стадию субкомпенсации. Морфологически в этот период находят резкий отек орбитальной клетчатки, интерстициальный отек и клеточную инфильтрацию экстраокулярных мышц (лимфоцитами, плазмоцитами, тучными клетками, макрофагами и большим количеством мукополисахаридов), последние оказываются резко увеличенными в 6-8, иногда в 12 раз. Экзофтальм нарастает достаточно быстро, репозиция глаза становится невозможной, глазная щель не закрывается полностью. В месте прикрепления экстраокулярных мышц к склере появляются застойно полнокровные, расширенные и извитые эписклеральные сосуды, которые формируют фигуру креста. Симптом креста патогномоничный признак отечного экзофтальма. Внутриглазное давление остается нормальным только при положении глаза прямо. При взгляде кверху оно повышается на 36 мм рт.ст. за счет сдавления глаза увеличенными плотными верхней и нижней прямыми мышцами. Этот признак типичен для ЭОП и никогда не встречается при опухолях орбиты. По мере нарастания патологического процесса ЭОП переходит в стадию декомпенсации, для которой характерно агрессивное нарастание клинических симптомов: экзофтальм достигает больших степеней, появляется несмыкание глазной щели за счет резкого отека периорбитальных тканей и век, глаз неподвижен, возникает оптическая нейропатия, которая может достаточно быстро перейти в атрофию зрительного нерва. В результате сдавления цилиарных нервов развивается тяжелейшая кератопатия или язва роговицы. Без лечения отечный экзофтальм по истечении 12-14 мес завершается фиброзом тканей орбиты, что сопровождается полной неподвижностью глаза и резким снижением зрения (бельмо роговицы или атрофия зрительного нерва).

-

Эндокринная миопатия чаще встречается у мужчин, процесс двусторонний, возникает на фоне гипотиреоза или эутиреоидного состояния.

Заболевание начинается с диплопии, интенсивность которой нарастает постепенно. Диплопия обусловлена резкой ротацией глаза в сторону, ограничением его подвижности. Постепенно развивается экзофтальм с затрудненной репозицией. Другие симптомы, присущие отечному экзофтальму, отсутствуют. Морфологически у таких больных не находят резкого отека орбитальной клетчатки, но имеется резкое утолщение одной или двух экстраокулярных мышц, плотность которых резко повышена. Стадия клеточной инфильтрации очень короткая, и через 45 мес развивается фиброз.

Дальнейшее прогрессирование эндокринной офтальмопатии сопровождается полной офтальмоплегией, несмыканием глазных щелей, хемозом конъюнктивы, язвами роговицы, застойными явлениями на глазном дне, болями в орбите, венозным стазом.

В клиническом течении отечного экзофтальма выделяют фазы

- компенсации,

- субкомпенсации

- декомпенсации.

При эндокринной миопатии имеет место слабость чаще прямых глазодвигательных мышц, приводящая к диплопии, невозможности отведения глаз кнаружи и кверху, косоглазию, отклонению глазного яблока книзу. Вследствие гипертрофии глазодвигательных мышц прогрессирующе нарастает их коллагеновая дегенерация.

За рубежом широко используются классификация NOSPECS:

Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия (тиреоид-ассоциированная орбитопатия, офтальмопатия Грейвса, сокращенно — ЭОП) – аутоиммунный процесс, часто сочетающийся с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, поражающий орбитальные и периорбитальные ткани и приводящий к их дистрофическим изменениям. Она может предшествовать, сопутствовать либо являться одним из проявлений системных осложнений нарушения уровня гормонов щитовидной железы. В некоторых случаях ЭОП проявляется совокупно с миастенией гравис, болезнью Аддисона, витилиго, пернициозной анемией, иерсиниозом. Существует явная взаимосвязь риска развития проявлений тиреоид-ассоциированной орбитопатии и их тяжести с курением. Применение радиойодтерапии в лечении заболеваний щитовидной железы может способствовать манифестации и прогрессированию ЭОП.

Причины возникновения

В настоящее время не существует единого мнения относительно патогенеза развития ЭОП. Однако все суждения сходятся в том, что ткани орбиты вызывают патологический иммунный ответ организма, в результате чего проникновение в эти ткани антител приводит к воспалению, отеку, а в дальнейшем, спустя 1-2 года, к рубцеванию. По одной из теорий предполагается, что клетки тканей щитовидной железы и ретроорбитального пространства обладают общими фрагментами антигенов (эпитопами), которые, вследствие различных причин, начинают распознаваться иммунной системой человека, как чужеродные. Как аргумент, выдвигается тот факт, что диффузный токсический зоб и ЭОП в 90% случаев сопутствуют друг другу, выраженность глазных симптомов при достижении эутиреоза снижается, а уровень антител к рецептору тиреотропного гормона при данном сочетании заболеваний высокий. По другой теории, ЭОП представляется как самостоятельное заболевание с преимущественным поражением тканей орбиты. Аргументом в пользу данной теории является то, что при ЭОП приблизительно в 10% случаев не выявляется дисфункция щитовидной железы.

Причина ЭОП, вопреки распространенному мнению, кроется не в щитовидной железе и регуляция ее функции не может обратить развитие этого заболевания вспять. Скорее, аутоиммунный процесс затрагивает данную эндокринную железу вкупе с глазными мышцами и клетчаткой орбиты. Тем не менее, восстановление нормального уровня гормонов щитовидной железы может облегчить течение ЭОП, хотя в некоторых случаях это не помогает остановить ее прогрессирование.

У большого количества пациентов с ЭОП отмечается гипертиреоидное состояние, однако в 20% случаев встречается эутиреоз, а иногда даже выявляются заболевания, сопровождающиеся понижением уровня тиреоидных гормонов — тиреоидит Хашимото, рак щитовидной железы. При наличии гипертиреоза глазные симптомы обычно развиваются в течение 18 месяцев.

Заболеваемость составляет в среднем около 16 и 2,9 случаев на 100000 женщин и мужчин соответственно. Таким образом, женщины гораздо больше предрасположены к этому заболеванию, но при этом более тяжелые случаи отмечаются все же у мужчин. Средний возраст больных составляет 30-50 лет, тяжесть проявлений напрямую коррелирует с возрастом (чаще после 50 лет).

Симптомы эндокринной офтальмопатии

Симптоматика ЭОП зависит от наличия сопутствующих заболеваний щитовидной железы, которые добавляют свои характерные проявления. Глазными же проявлениями эндокринной офтальмопатии являются ретракция (подтянутость кверху) века, чувство сдавливания и боль, сухость глаз, нарушение цветовосприятия, экзофтальм (выступание глазного яблока кпереди), хемоз (отек конъюнктивы), периорбитальный отек, ограничение глазных движений, приводящее к значительным функциональным и косметическим нарушениям. Симптомы могут наблюдаться как с одной стороны, так и с обеих. Их проявление и выраженность зависят от стадии заболевания.

У ЭОП существует множество симптомов, названных по именам авторов, впервые их описавших:

• симптом Гифферда-Энроса (Gifferd — Enroth) — отек век;

• симптом Дальримпля (Dalrymple) — широко раскрытые глазные щели вследствие ретракции век;

• симптом Кохера (Kocher) — появление видимого участка склеры между верхним веком и радужкой при взгляде вниз;

• симптом Штельвага (Stelwag) — редкое мигание;

• симптом Мебиуса-Грефе-Минза (Mebius — Graefe — Means) — отсутствие координации движений глазных яблок;

• синдром Похина (Pochin) — загибание век при их закрытии;

• симптом Роденбаха (Rodenbach) — дрожание век;

• симптом Еллинека (Jellinek) — пигментация век.

Хотя подавляющее большинство случаев ЭОП не приводит к потере зрения, они могут вызывать его ухудшение из-за развития кератопатии, диплопии, компрессионной оптиконейропатии.

Диагностика

При выраженной клинической картине ЭОП для диагностики может быть достаточно офтальмологического осмотра. В него входят исследование оптических сред глаза, визометрия, периметрия, исследование цветового зрения и глазных движений. Для измерения степени экзофтальма применяется экзофтальмометр Гертеля. В неясных случаях, а также для оценки состояния глазодвигательных мышц, тканей ретробульбарной области могут проводиться УЗИ, МРТ и КТ- исследования. При сочетании ЭОП с тиреоидной патологией исследуется гормональный статус (уровень общих Т3 и Т4, связанных Т3 и Т4, ТТГ). Также на наличие ЭОП могут указывать повышенная экскреция гликозамингликанов с мочой, наличие в крови антитиреоглобулиновых и ацетилхолинэстеразных антител, офтальмопатического Ig, экзоофтальмогенного Ig, AT к «64кД» глазному протеину, альфа-галактозил-AT, антител к микросомальной фракции.

Классификация

Существует несколько классификаций ЭОП. Самая простая из них выделяет два типа, которые, впрочем, не взаимоисключают друг друга. К первому относят ЭОП с минимальными признаками воспаления и рестриктивной миопатии, ко второму – со значительными их проявлениями.

За рубежом пользуются классификацией NOSPECS.

Распространенная при нарушении выработки гормон эндокринная офтальмопатия: лечение неприятного симптома и поражения глаз

Примерно 2% населения страдает от поражения мягких тканей глаз, которые связаны с аутоиммунным воспалением щитовидной железы. Симптоматика может развиваться одновременно с нарушением синтеза гормонов, предшествовать дисфункции или возникать через 3-7 лет устойчивой ремиссии, а также после неполного удаления щитовидной железы.

У 90% пациентов при этой патологии обнаруживают тиреотоксикоз, но встречается и низкая, нормальная продукция гормонов. Провоцирующие факторы: вирусные инфекции; облучение, в том числе и ультрафиолетовое при загорании на пляже или в солярии; курение; контакт с токсическими веществами на производстве; аутоиммунные поражения суставов, мягких тканей, сахарный диабет 1 типа; генетическая предрасположенность.

После таких воздействий клетки иммунной системы мутируют и начинают разрушать собственные ткани глазных мышц. Образуемые в ответ соединения стимулируют синтез веществ, которые удерживают воду в тканях. Эти приводит к отеку клетчатки позади глазного яблока. На этой стадии изменения еще обратимы. Со временем начинается прорастание отечных тканей волокнами соединительной ткани с необратимым выпячиванием глаз, осложнениями в виде нарушения зрения, язв роговицы, ложной глаукомы.

Признаки и симптомы патологии на ранней стадии: слезоточивость; ощущение песка в глазах; повышенная сухость; боль при взгляде на источник яркого света; отеки под глазами.

Развернутая стадия характеризуется односторонним или не симметричным смещением кпереди глазного яблока (экзофтальм). Симптомы: припухлые веки, отечность не уменьшается в зависимости от времени суток и питьевого режима; заметное выпячивание глазных яблок; головная боль; покраснение глаз; двоение предметов; невозможно полностью сомкнуть веки.

Приводят к воспалению конъюнктивы глаз, радужки, язвам роговицы, ксерофтальмии (сухость глаз). Отек ткани сдавливает глазной нерв, приводя к снижению зрения, развитие ложной глаукомы, закупорки вен сетчатой оболочки, косоглазие.

Заболевание проявляется в виде трех форм: тиреотоксическая, отечная, миопатическая.

Диагностика патологии: осмотр окулиста и эндокринолога, анализ крови, УЗИ железы, биопсия, исследование остроты зрения, полей, функции мышц глаза; измерение величины выпячивания, осмотр глазного дна, биомикроскопия глазных сред, тонометрия, МРТ и КТ.

Лечение эндокринной офтальмопатии:

- Пульс-терапия. Применение гормонов из группы глюкокортикоидов (Метипред, Преднизолон, Дексаметазон) – препараты принимают внутрь, проводят инъекции, реже вводят за глазное яблоко. При угрозе слепоты назначается пульс-терапия Метипредом. В день пациенты получают по 1000 мг препарата на протяжении 5 дней внутривенно.

- Медикаментозная терапия. Применяют Мерказолил, Эспа-карб при избыточной продукции тиреоидных гормонов (тиреотоксикозе) и Эутирокс, L-тироксин при низкой активности (гипотиреозе). Для нормализации обмена в тканях показан Актовегин, Солкосерил в виде глазного геля, инъекций и таблеток. Чтобы улучшить работу глазодвигательных мышц вводят Прозерин. Восстановить целостность оболочек и предупредить образование язвенных дефектов, сухости помогают витамины А и Е.

- Хирургическая операция может быть проведена тремя методами: орбитотомия – удаляется одна из стенок орбиты глаза и клетчатка; коррекция глазных мышц специальными очками;пластика век при заворачивании подвижной части, спазме, повреждении слезных желез.

Читайте подробнее в нашей статье об эндокринной офтальмопатии, лечении патологии и рекомендациях врачей.

Читайте в этой статье

Причины, в том числе после удаления щитовидной железы

Примерно 2% населения страдает от поражения мягких тканей глаз, которые связаны с аутоиммунным воспалением щитовидной железы. Ее чаще обнаруживают у женщин, пики заболеваемости отмечены в 10, 20, 40 и 60-летнем возрасте. Симптоматика может развиваться одновременно с нарушением синтеза гормонов, предшествовать дисфункции или возникать через 3-7 лет устойчивой ремиссии, а также после неполного удаления щитовидной железы.

Характерно, что у 90% пациентов при этой патологии обнаруживают тиреотоксикоз, но встречается и низкая, нормальная продукция гормонов. Если фоновым состоянием является аутоиммунный тиреоидит, то отмечается колебание активности щитовидной железы в зависимости от стадии.

Провоцирующие факторы офтальмопатии:

- вирусные инфекции;

- облучение, в том числе и ультрафиолетовое при загорании на пляже или в солярии;

- курение;

- контакт с токсическими веществами на производстве;

- аутоиммунные поражения суставов, мягких тканей, сахарный диабет 1 типа;

- генетическая предрасположенность.

После таких воздействий клетки иммунной системы мутируют и начинают разрушать собственные ткани глазных мышц. Образуемые в ответ соединения (факторы роста) стимулируют синтез веществ, которые удерживают воду в тканях. Эти приводит к отеку клетчатки позади глазного яблока. На этой стадии изменения еще обратимы.

Но со временем начинается прорастание отечных тканей волокнами соединительной ткани с необратимым выпячиванием глаз, осложнениями в виде нарушения зрения, язв роговицы, ложной глаукомы.

А здесь подробнее о раке щитовидной железы.

Признаки и симптомы патологии

Ранние клинические проявления офтальмопатии неспецифичные:

- слезоточивость;

- ощущение песка в глазах;

- повышенная сухость;

- боль при взгляде на источник яркого света;

- отеки под глазами.

Развернутая стадия характеризуется односторонним или не симметричным смещением кпереди глазного яблока (экзофтальм). К симптомам в этот период болезни относятся:

- припухлые веки, отечность не уменьшается в зависимости от времени суток и питьевого режима;

- заметное выпячивание глазных яблок (первая степень до 16 мм, вторая до 20 мм, третья свыше 20) ;

- головная боль;

- покраснение глаз;

- двоение контуров предметов;

- невозможно полностью сомкнуть веки.

У больных эти нарушения приводят к воспалению конъюнктивы глаз, радужки, язвам роговицы, ксерофтальмии (сухость глаз). Отек ткани сдавливает глазной нерв, приводя к снижению зрения. Из-за ограничения движений глазных яблок нарушается отток внутриглазной жидкости с развитием ложной глаукомы, закупорки вен сетчатой оболочки. Поражение глазодвигательных мышц вызывает косоглазие.

Классификация эндокринной офтальмопатии

Заболевание проявляется в виде трех форм:

Эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) — воспаление и отёк мягких тканей ретробульбарного пространства, возникающих в результате аутоиммунной патологии щитовидной железы. Следствием этого является ряд офтальмологических симптомов, среди которых сильнее всего выделяется пучеглазие — яркий симптом Базедовой болезни (болезнь Грейвса, диффузный токсический зоб).

Эндокринная офтальмопатия считается осложнением Базедовой болезни. По статистике, это состояние диагностируется у 25% пациентов с диффузным токсическим зобом. В 6% случаев наблюдается её тяжелая форма. У 0,3% пациентов эндокринная офтальмопатия сопровождается серьёзным риском потери зрения из-за поражения зрительного нерва.

У 20% пациентов пучеглазие и другие признаки офтальмопатии являются первыми симптомами Базедовой болезни. В 85% случаев между началом диффузного токсического зоба и возникновением офтальмопатии проходит не более 18 месяцев. Поражение ретробульбарной клетчатки и глазодвигательных мышц носит двухсторонний характер, с небольшим различием в выраженности симптомов. Только в 15% случаев офтальмопатия затрагивает один глаз. Чаще всего это осложнение диагностируется у женщин. Однако у мужчин симптомы офтальмопатии, как правило, более выражены и чаще приводят к тяжёлым последствиям.

Классификация эндокринной офтальмопатии

В зависимости от степени вовлечения мягких тканей глазницы в процесс различают следующие классы патологии:

- 0 класс — симптомы офтальмопатии отсутствуют;

- 1 класс — начальные признаки офтальмопатии: ретракция верхнего века, его отставание при закрытии глаза. Эти изменения делают взгляд больного удивлённым, пристальным или злобным;

- 2 класс — изменения мягких тканей глаза: отёк конъюнктивы, век, инъекция слизистой конъюнктивальной полости, склеры;

- 3 класс — визуально определяется проптоз глаза (пучеглазие) ;

- 4 класс — признаки вовлечения глазодвигательных мышц: двоение в глазах;

- 5 класс — патологические изменения роговицы (кератопатия, язва роговицы) глаза из-за лагофтальма (невозможность сомкнуть веки полностью из-за выпячивания глазного яблока) ;

- 6 класс — резкое снижение остроты зрения из-за вовлечения в патологический процесс зрительного нерва.

Клиническая классификация использует шкалу Европейской группы по изучению офтальмопатии Грейвса, позволяющую оценить степень активности патологии:

- спонтанная ретробульбарная боль;

- боль при взгляде верх или вниз;

- покраснение век;

- инъекция конъюнктивы;

- отек век;

- хемоз;

- воспаление карункулы.

Каждый пункт равен 1 баллу. При наличии 3 и более баллов ЭОП считается достаточно активной. Потеря зрения — самое тяжёлое осложнение, к которому может приводить эндокринная офтальмопатия, симптомы, возникающие при этом (прогрессирующее снижение зрения и/или повреждение роговицы глаза) является признаком тяжёлого течения патологии и требуют экстренного лечения. В противном случае возможны необратимые изменения в зрительном нерве и сетчатке, приводящие к слепоте.

Эндокринная офтальмопатия поддаётся лечению у большинства пациентов. Реальная угроза потери зрения при адекватной терапии возникает только у 0,3% больных. При своевременной диагностике и грамотном лечении прогноз благоприятный. Проблемы возникают у пациентов, обратившихся поздно, или лечившихся у офтальмологов (проявления ЭОП часто принимают за различные офтальмологические заболевания — конъюнктивиты, блефариты, инородные тела и т.п.). По этой причине требуется специализированная терапия в профильном лечебно-профилактическом учреждении всем больным с диагнозом эндокринная офтальмопатия.

Узнайте, в каких клиниках проводят лечение эндокринной офтальмопатии в Москве, на нашем сайте.

Причины эндокринной офтальмопатии

Причина эндокринной офтальмопатии связанна с основным заболеванием — диффузным токсическим зобом или болезнью Грейвса-Базедова-Флаяни. Это аутоиммунное воспаление щитовидной железы, протекающее с диффузным увеличением её объема и массы (зоб), возникающее в результате действия аутоантител к рецептору тиреотропного гормона.

Тиреотропный гормон или ТТГ — гормон гипофиза, стимулирующий секрецию трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) щитовидной железой. В норме увеличение его уровней способствует росту концентрации тиреоидных гормонов в периферической крови и тканях. Снижение уровня ТТГ приводит к понижению секреции гормонов щитовидки. Таким образом осуществляет регуляция эндокринной функции железы.

Особенность диффузного токсического зоба в нарушении этого механизма из-за аутоиммунного процесса. По непонятным до конца причинам иммунная система начинает интенсивно продуцировать антитела к тканям щитовидной железы. Группа таких аутоантител специфична против рецепторов к тиреотропному гормону, имеющихся на поверхности мембраны фолликулярных клеток щитовидки (анти-рТТГ). Эти антитела присоединяются к рецептору, и из-за похожей структуры начинают оказывать стимулирующее воздействие на ткани щитовидной железы. В результате резко увеличивается секреция тиреоидных гормонов, что приводит к вторичному гипертиреозу (тиреотоксикозу).

Клетки соединительной и жировой ткани глазницы также имеют рецепторы к тиреоидному гормону, из-за чего они могут быть целью повреждающего действия аутоантител при Базедовой болезни. В результате возникает отёк глазодвигательных мышц и ретробульбарной клетчатки, давление в глазнице возрастает, из-за чего глаз фактически выдавливается наружу, подобно пробке в бутылке шампанского. Отёк также нарушает венозный отток, из-за чего страдает и сам глаз. По такому механизму возникает эндокринная офтальмопатия, лечение этой патологии может представлять трудности и требует обязательной терапии основного заболевания.

Симптомы эндокринной офтальмопатии

Разными учёными описано более 30 признаков и симптомов ЭОП. В основном причиной их возникновения считают отёк и воспаление мягких тканей орбиты. Клинически наиболее значимые симптомы:

- выпячивание глазного яблока (пучеглазие) — проптоз;

- появление полоски склеры между краем радужки и веком сверху — признак Кохера;

- расширение глазной щели из-за спазма век, придающее взгляду удивлённый вид — признак Дальримпля;

- дрожание закрытых век — признак Розенбаха;

- редкое или моргание — признак Штельвага;

- отставание или неподвижность верхнего века при взгляде вниз — признак Грефе;

- невозможность полностью сомкнуть веки — лагофтальм;

- отёк век — признак Энрота.

Неспецифические симптомы ЭОП включают в себя:

- распирающие боли за глазами, усиливающиеся при движении глазного яблока;

- чувство «песка» или инородного тела в глазах;

- слезотечение;

- фотофобия;

- пелена перед глазами, двоение;

- покраснение склёры глаза, конъюнктивы, сосудистая инъекция.

Неспецифические симптомы могут возникать из-за лагофтальма — неполное смыкание век приводит к раздражению роговицы, лишённой защиты от пересыхания и попадания инородных тел. В тяжёлых случаях следствием этого является кератопатия, кератит или язва роговицы. Лагофтальм увеличивает риск инфицирования конъюнктивы и склеры.

Нарушение венозного оттока может приводить к увеличению внутриглазного давления, из-за чего больные жалуются на боли в глазах, головные боли. По этой же причине возникают застойные явления в сетчатке, отёк зрительного нерва, ретинопатия. Ущемление или сдавливание зрительного нерва приводит к снижению зрения, сужению полей зрения, исчезновению роговичного рефлекса и потере цветового зрения. Эти признаки свидетельствуют о тяжёлой ЭОП. Степень проптоза варьирует. Его выраженность можно измерить в миллиметрах с помощью специального прибора — экзофтальмометра. При значительном экзофтальме возможен подвывих глазного яблока, приводящем к повреждению зрительного нерва.

Двоение в глазах является признаком миопатии глазодвигательных мышц. Из-за их воспаления могут быть ограничены движения глазного яблока. В начале заболевания эти симптомы могут возникать периодически, однако с течением времени приобретают хронический характер.

Особенность ЭОП — связь с табакокурением. У курящих пациентов симптомы и тяжесть патологии намного более выражены, по сравнению с некурящими. Риск возникновения глазных осложнений тиреотоксикоза у таких больных выше в 5 раз. Отказ от курения является обязательным требованием перед началом лечения, так как облегчает терапию и улучшает прогноз.

Диагностика эндокринной офтальмопатии

Диагностика ЭОП основывается на характерных признаках заболевания, которыми сопровождается эндокринная офтальмопатия. Симптомы, характерные для неё, хорошо известны любому врачу-эндокринологу. Но в некоторых случаях проптоз является признаком других патологий глазницы — опухолей, воспаления ретробульбарной клетчатки из-за инфекции, кровоизлияния, переломов глазницы, объёмных образований и т.д. По этой причине диагностика обязательно дополняется лабораторными и инструментальными исследованиями.

Лабораторная диагностика ЭОП

Лабораторная диагностика ЭОП проводится для оценки тиреоидного статуса пациента (гипертиреоз, гипотиреоз, эутиреоз), определения уровней тиреотропного гормона. Высокий уровень тиреоидных гормонов или тиреотоксикоз, низкий уровень ТТГ подтверждает эндокринную природу патологии. Затем проводится анализ крови на аутоантитела к рецепторам ТТГ, тиреоглобулину и тиреопероксидазе. При положительном результате диагноз диффузного токсического зоба, а также эндокринной офтальмопатии, более чем вероятен.

Инструментальная диагностика ЭОП

Инструментальные исследования — УЗИ, МСКТ и МРТ проводят для исключения объёмных образований глазницы. При этом выявляются признаки диффузного отёка ретробульбарной клетчатки, изолированный или диффузный отёк глазодвигательных мышц, диагностируется компрессия зрительного нерва. Такие изменения могут определяться и у пациентов без явных признаков патологии.

Лечение эндокринной офтальмопатии

Тактика лечения ЭОП зависит от тяжести состояния. При наличии угрозы потери зрения, ведётся агрессивная терапии, вплоть до хирургического вмешательства.

Лечение тяжёлой эндокринной офтальмопатии

Основой консервативной терапии тяжёлых форм ЭОП является системное назначение высоких доз глюкокортикостероидов (пульс-терапия) — преднизолона, метилпреднизолона. Предпочтительный метод введения препаратов — внутривенный (меньше осложнений, по сравнению с таблетированными средствами). Ретробульбарное введение ГКС не рекомендуется. Улучшение состояния наблюдается через 1-2 недели. При назначении глюкокортикостероидов необходимо учитывать вероятность рецидива после отмены препаратов (синдром отмены).

Существует много схем назначения глюкокортикостероидов при ЭОП. Доза препаратов варьирует от 60-80 мг в день, на протяжении нескольких месяцев, до 500 мг в неделю, на протяжении 6 недель, с последующим переходом на поддерживающую дозу или постепенную отмену. При отсутствии эффекта от системной гормональной терапии проводится хирургическая декомпрессия орбиты (удаляется часть костей глазницы).

Применение лучевой терапии на область орбиты имеет противоречивые сведения об эффективности у пациентов с диагнозом эндокринная офтальмопатия, лечение таким образом может привести к плохим результатам в долгосрочной перспективе. Суммарная доза облучения не должна превышать 20 грей. В целом, метод не считается приемлемой альтернативой глюкокортикостероидам.

Кератопатия или язва роговицы, возникающие как следствие неполного смыкания век, часто являются осложнением тяжёлой ЭОП. В таких случаях назначается местное лечение с помощью ежечасного нанесения антибактериальных, увлажняющих и заживляющих средств. Цель лечения — добиться полного закрытия глазной щели. В таких случаях декомпрессия орбиты является альтернативным способом предотвратить дальнейшее повреждение роговицы (с возможной перфорацией и потерей зрения).

При отсутствии эффекта от назначения ГКС возможно начало иммуносупрессивной терапии, подавляющей аутоиммунный процесс. Для лечения применяются циклоспорин, азатиоприн. Эффективность иммуносупрессивной терапии не доказана и многими учёнными считается терапией отчаяния — когда все возможные методы не дали эффекта.

Удаление щитовидной железы в сочетании с гормональной терапией или без у некоторых пациентов по эффективности сравнимо с назначением кортикостероидов. Однако однозначных рекомендаций и показаний к этому виду лечения нет.

Похожая тактика применяется и при ЭОП средней степени тяжести. В целом, даже такие экстремальные методы, как хирургическая декомпрессия, считаются достаточно безопасными. Лечение даёт положительный эффект у более чем 80% пациентов с тяжёлой офтальмопатией.

Лечение лёгкой ЭОП

У части больных офтальмопатия протекает в лёгкой форме. В таких случаях показанием к лечению с помощью глюкокортикостероидов является желание пациента улучшить свое качество жизни. В целом, для этой группы больных приём кортикостероидов не показан, так как риск их назначения превышает возможный положительный эффект. Вместо этого назначаются местные противовоспалительные препараты и средства, увлажняющие слизистую глаза.

Почему тянет низ живота, как при месячных? Почему тянет низ живота? На боли внизу живота чаще всего жалуются женщины. Связано это с физиологическими...

01 06 2024 23:52:43

Правильное питание при раке простаты: основы диеты, полезные и запрещенные продукты Питание при раке предстательной железы: вредные и полезные продукты...

31 05 2024 0:10:49

Лечение рака чесноком отзывы LiveInternetLiveInternet -Цитатник Телевидение в дневнике более 100 каналов Онлайн + Архивы телепередач. . Для блогов -...

30 05 2024 18:47:24

Как убрать растяжки на животе и других участках тела после родов Как убрать растяжки после родов, эффективные способы Беременность для каждой женщины –...

29 05 2024 6:54:33

Овум-Медико О компании Адреса и телефоны: Дерматовенеролог: - Качественное лечение острых и хронических заболеваний - программа обследования и лечения...

28 05 2024 9:26:43

Микстура от кашля для детей сухая Сухая Микстура от кашля В 1 пакетике содержится разовая доза порошка 1,47 г —экстракт корня солодки, экстракт корня...

26 05 2024 13:27:17

Семечки подсолнуха при панкреатите Можно ли есть семечки при панкреатите: их польза и вред для организма Воспалительный процесс в поджелудочной железе –...

23 05 2024 7:11:31

«Цитофлавин» или «Мексидол»: сравнение препаратов ЦИТОФЛАВИН или МЕКСИДОЛ — что лучше МЕКСИДОЛ или ЦИТОФЛАВИН: что лучше - отзывы, сравнение, в чем...

20 05 2024 8:22:16

Как обозначен остеохондроз, мкб-10, международная классификация болезней M42 Остеохондроз позвоночника Аптечка Интернет-магазин О компании Контакты...

19 05 2024 13:43:12

Диета (стол) №9 при сахарном диабете Стол 9 для диабетиков — меню на неделю и рецепты диетических блюд В лечении сахарного диабета помимо лекарственных...

18 05 2024 11:41:14

Самбука – знаменитый итальянский ликер Самбука – знаменитый итальянский ликер Любой человек, хотя бы раз в жизни бывавший в кафе или баре, наверняка знает...

17 05 2024 20:16:23

Как лечить гайморит: 10 проверенных способов для лечения дома и у специалиста Лечение гайморита в домашних условиях у взрослых народными средствами...

16 05 2024 20:23:30

Истинная полицитемия (эритремия): прогноз на жизнь Полицитемия, эритремия, эритроцитоз, болезнь Вакеза Общие сведения Заболевание «истинная полицитемия» –...

15 05 2024 14:58:23

Снотворное для собак — виды и правила применения Какое есть снотворное для собак и как его применять Обычно такие препараты назначаются, чтобы подстричь...

14 05 2024 2:50:25

Комплекс упражнений при межпозвоночной грыже, ЛФК при грыже позвоночника – шейный, грудной, поясничный отдел Упражнения, гимнастика при грыже...

13 05 2024 21:34:34

Эффективные лекарства для детей от аллергии 4 эффективных лекарства от аллергии для детей Аллергия у ребенка (да вобщем-то и у взрослого человека тоже)...

12 05 2024 23:55:46

Диета на тыкве для похудения Тыквенная диета для похудения: полезные рецепты блюд Главная польза тыквы для снижения веса – в низкой калорийности овоща....

10 05 2024 8:39:35

Как правильно распознать герпетический стоматит и чем лечить его у взрослых Герпетический стоматит – симптомы, лечение Как отличить герпетический стоматит...

09 05 2024 2:23:55

Ступенчатая терапия бронхиальной астмы. Лечим болезнь по мере её проявления Ступенчатый подход к базисному лечению бронхиальной астмы В основе лечения...

08 05 2024 9:56:50

Солнечное сплетение у человека Где у человека находятся душа и сознание? Хочу поделиться интересной информацией. найденной на просторах интернета о...

05 05 2024 12:58:18

Как принимать Дюфастон при задержке месячных правильно? Как принимать Дюфастон при задержке месячных правильно? Задержка месячных у женщин разного...

04 05 2024 12:19:42

Какие упражнения разрешены при грыже пищевода Упражнения при грыже пищевода Грыжа пищевода - именно это название в просторечии часто употребляют вместо...

03 05 2024 13:27:12

01 05 2024 22:30:20

Меняется ли запах мочи при беременности Может ли беременность повлиять на запах мочи? У здоровой женщины не должен изменяться цвет, аромат и состав урины....

29 04 2024 21:22:15

Омнитус Аптеки Москвы Инструкция по применению Лекарства / Дыхательная система / Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях...

28 04 2024 10:24:46

Синусит как лечить в домашних условиях 8639 1 08.02.2016 Как быстро лечить синусит в домашних условиях у взрослого На данный момент известно множество...

27 04 2024 18:15:56

Стафилококковое отравление Стафилококковая интоксикация. Меры профилактики Стафилококковая интоксикация является наиболее типичным бактериальным...

26 04 2024 12:41:35

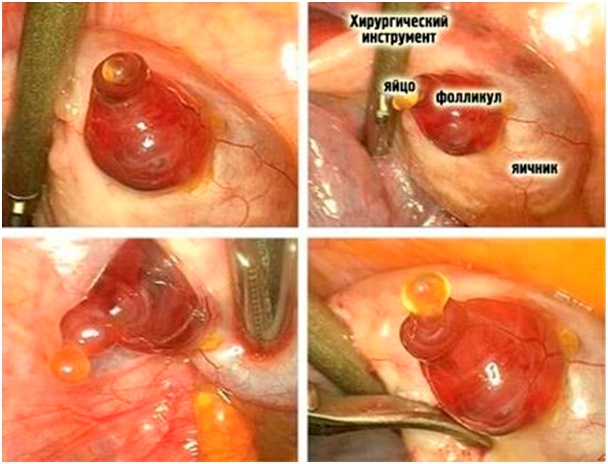

Перекрут яичка у мальчиков Перекрут яичка: симптомы, лечение. Перекрут яичка у детей Перекрут яичка в 20% случаев выявляется в течение первых 10-ти лет...

25 04 2024 10:38:21

Как и когда принимать препарат аркоксия Таблетки Аркоксиа – состав и правила применения Боль – симптом, знакомый каждому. Кто-то сталкивается с ним в...

24 04 2024 23:22:18

Облепиховый чай Рецепты облепихового чая как в шоколаднице Юлия Верн 146 510 0 Облепиха — очень полезная ягода, которая обладает большим количеством...

22 04 2024 19:31:43

Дыхательная недостаточность: острая, хроническая, помощь, лечение Острая дыхательная недостаточность ( Острая легочная недостаточность , Острая...

20 04 2024 1:40:33

Элевит Пронаталь при планировании беременности Элевит при планировании беременности 16.01.2015 Планирование беременности Для того, чтобы женщина получала...

19 04 2024 14:56:32

Лечение дисплазии при помощи стремян Павлика Дисплазия - Блог Стремена Павлика — ортопедическое приспособление для терапии дисплазии тазобедренного...

18 04 2024 23:32:21

Вакцина «Гриппол плюс» Инструкция по применению вакцины Гриппол плюс В 2006 году вакцина Гриппол плюс была включена в Национальный календарь прививок....

17 04 2024 0:28:34

Как зафиксировать плечо при переломе Как выполняется фиксация плечевого сустава при переломе, рассматриваем детально Перелом плечевого сустава является...

16 04 2024 15:46:16

Чем опасен асбест для человека? Что такое асбест, в чем его опасность для здоровья и чем его можно заменить Чаще всего асбест применяют в строительстве...

14 04 2024 16:18:15

Анальгин: от чего помогает и как применяется препарат Будьте всегда в Настроении "Анальгин": от чего помогает, как применять? Инструкция по применению...

13 04 2024 7:35:46

Еще:

здоровье и качество жизни -1 :: здоровье и качество жизни -2 :: здоровье и качество жизни -3 :: здоровье и качество жизни -4 ::

Хорошо забытое старое – капли в нос Сиалор для детей: инструкция по приготовлению и применению

Хорошо забытое старое – капли в нос Сиалор для детей: инструкция по приготовлению и применению  Волдыри на коже: виды и причины образования

Волдыри на коже: виды и причины образования  Укрепление коротких и длинных ногтей гелем — полезные советы

Укрепление коротких и длинных ногтей гелем — полезные советы  Нежирные сорта рыбы для диеты и способы ее приготовления

Нежирные сорта рыбы для диеты и способы ее приготовления  16 неделя беременности

16 неделя беременности  Программы и схемы оздоровления компании "Сибирское здоровье"

Программы и схемы оздоровления компании "Сибирское здоровье"  Лечебный шампунь от перхоти в аптеке: рейтинг лучших средств по отзывам покупателей

Лечебный шампунь от перхоти в аптеке: рейтинг лучших средств по отзывам покупателей  Внематочная беременность: тест и другие признаки

Внематочная беременность: тест и другие признаки  Подробно о том, как мыть шпица

Подробно о том, как мыть шпица  Как распознать первые признаки беременности до задержки месячных

Как распознать первые признаки беременности до задержки месячных  СОЭ у женщин — норма в анализе крови и причины повышения (+ таблица)

СОЭ у женщин — норма в анализе крови и причины повышения (+ таблица)  Радиоизотопная ренография почек

Радиоизотопная ренография почек  Список продуктов для гипоаллергенной диеты

Список продуктов для гипоаллергенной диеты  Норма билирубина у новорожденных: лабораторные показатели и методы лечения

Норма билирубина у новорожденных: лабораторные показатели и методы лечения  Как поможет ЛФК для восстановления коленных суставов при артрозе 1 и 2 степени?

Как поможет ЛФК для восстановления коленных суставов при артрозе 1 и 2 степени?  Оказание первой помощи при переломе бедра

Оказание первой помощи при переломе бедра  Имя для мальчика по отчеству, сочетания, таблица

Имя для мальчика по отчеству, сочетания, таблица  Народные средства от поноса у взрослых: топ-7 быстродействующих

Народные средства от поноса у взрослых: топ-7 быстродействующих  Иммуносупрессоры

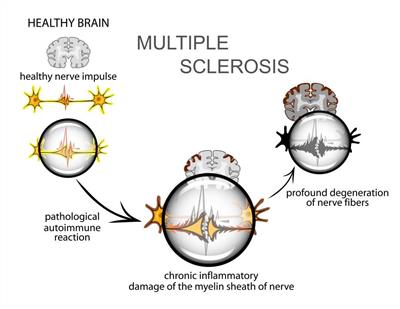

Иммуносупрессоры  Рассеянный склероз: узнаём по первичным симптомам

Рассеянный склероз: узнаём по первичным симптомам  Первые признаки и симптомы бешенства у человека — видео зараженного человека

Первые признаки и симптомы бешенства у человека — видео зараженного человека  Выкидыш

Выкидыш  Рацион на 2000 ккал сбалансированный (Б/Ж/У: 152/69/197)

Рацион на 2000 ккал сбалансированный (Б/Ж/У: 152/69/197)  Что такое малый таз

Что такое малый таз  Как узнать, произошло ли зачатие после овуляции — первые признаки беременности

Как узнать, произошло ли зачатие после овуляции — первые признаки беременности  Как диагностируется сотрясение мозга?

Как диагностируется сотрясение мозга?  Какие тренажеры лучше использовать при сколиозе

Какие тренажеры лучше использовать при сколиозе  УЗИ на 4 неделе беременности

УЗИ на 4 неделе беременности  Уровень ХГЧ при внематочной беременности

Уровень ХГЧ при внематочной беременности  Как меняются женские половые органы после родов

Как меняются женские половые органы после родов  Кортизол в крови повышен: основные причины и симптомы, способы лечения

Кортизол в крови повышен: основные причины и симптомы, способы лечения  Анализы крови при остром лейкозе

Анализы крови при остром лейкозе  11 неделя беременности

11 неделя беременности  Чем опасен ВПЧ 39 типа и правила его лечения

Чем опасен ВПЧ 39 типа и правила его лечения  Диетическое питание после операции на желудке при онкологии

Диетическое питание после операции на желудке при онкологии  Прививка от дифтерии – побочные эффекты у взрослых

Прививка от дифтерии – побочные эффекты у взрослых  Причины роста мужского живота

Причины роста мужского живота  Комплекс упражнений для лечения аритмии сердца

Комплекс упражнений для лечения аритмии сердца  Одинокая женщина желает родить: все методики искусственного оплодотворения

Одинокая женщина желает родить: все методики искусственного оплодотворения  А парень может забеременеть и каким образом?

А парень может забеременеть и каким образом?  Что такое зондовое питание

Что такое зондовое питание  Беременность 11 недель

Беременность 11 недель  Острый холецистит

Острый холецистит  Выделения в первом триместре

Выделения в первом триместре  Первая помощь при переломах костей голени

Первая помощь при переломах костей голени  Самые распространенные инфекции глаз

Самые распространенные инфекции глаз  Фото вшей в волосах у детей и советы, как бороться с этой проблемой

Фото вшей в волосах у детей и советы, как бороться с этой проблемой  Особенности атипичной пневмонии

Особенности атипичной пневмонии  Диета и рекомендованный режим питания при долихосигме

Диета и рекомендованный режим питания при долихосигме  10 неделя беременности: фото, животик, УЗИ, ощущения

10 неделя беременности: фото, животик, УЗИ, ощущения  Лечебная диета № 5, при заболеваниях печени и желчного пузыря

Лечебная диета № 5, при заболеваниях печени и желчного пузыря  Интимная жизнь на ранних сроках беременности

Интимная жизнь на ранних сроках беременности  Всё про скарлатину

Всё про скарлатину  Через сколько времени проявляется ВИЧ после заражения и его диагностика

Через сколько времени проявляется ВИЧ после заражения и его диагностика  Базалиома кожи: классификация, причины, лечение, продолжительность жизни

Базалиома кожи: классификация, причины, лечение, продолжительность жизни  Список транквилизаторов, которые продают без рецептов врачей

Список транквилизаторов, которые продают без рецептов врачей  15 неделя беременности

15 неделя беременности  Высокий эстрадиол у женщин — признаки и методы нормализации гормона

Высокий эстрадиол у женщин — признаки и методы нормализации гормона  Билирубин у новорожденных: норма, причины повышенного уровня

Билирубин у новорожденных: норма, причины повышенного уровня  Питание при геморрое

Питание при геморрое  Что означает родинка на губе и возле нее (характер и судьба)

Что означает родинка на губе и возле нее (характер и судьба)  Что такое задний ринит и как его лечить

Что такое задний ринит и как его лечить  Понятие окружности грудной клетки

Понятие окружности грудной клетки  Измерение размера таза у беременных (норма для естественных родов)

Измерение размера таза у беременных (норма для естественных родов)  Болит голова от монитора. Что делать?

Болит голова от монитора. Что делать?  Как выбрать противоаллергические препараты для детей: обзор эффективных и безопасных антигистаминных лекарственных средств

Как выбрать противоаллергические препараты для детей: обзор эффективных и безопасных антигистаминных лекарственных средств  Легкие здоровые и больные

Легкие здоровые и больные  Особенности левосторонней нижнедолевой пневмонии: что это такое

Особенности левосторонней нижнедолевой пневмонии: что это такое  Боль в горле с левой стороны

Боль в горле с левой стороны  Лечебная диета при артрозе коленного сустава

Лечебная диета при артрозе коленного сустава  В каком возрасте можно начинать целоваться

В каком возрасте можно начинать целоваться  Исследование мазка на наличие уреаплазмы у женщин

Исследование мазка на наличие уреаплазмы у женщин  Как промыть нос физраствором ребенку в возрасте от 1 до 4 лет

Как промыть нос физраствором ребенку в возрасте от 1 до 4 лет  Как безопасно лечить запор у грудничка?

Как безопасно лечить запор у грудничка?  Недоношенный ребенок и искусственное вскармливание

Недоношенный ребенок и искусственное вскармливание  Бросил курить — болит грудная клетка

Бросил курить — болит грудная клетка  Как размягчить ноготь на большом пальце ноги: народные средства

Как размягчить ноготь на большом пальце ноги: народные средства